来源:商学院

曹县汉服“出圈”记

曹县汉服生意演绎了的造富神话——当地相关企业上万家,“量产”千万级别年轻富豪。但背后的“困境”也显而易见——靠中低端产品“打天下”,申请几百个版权也没用。

文|刘青青石丹

年轻人的第一件汉服大约来自于山东省菏泽市的曹县,因为这里几乎是平价汉服的“主阵地”。

近期突然“出圈”的“曹县汉服”,还要追溯到曹县下辖的乡镇上。其中,大集镇就是当地最有名的汉服镇,并将汉服产业辐射到周边,连同相邻的数个乡镇走上了一样道路——镇上家家户户都熟悉服装产业,了解汉服生产,并大多分布在相关产业的上下游当中。

走在这条南北贯穿汉服镇的桑万路上,最显眼的就是各种服装招牌,明晃晃地告诉四海过客:这里服装产业俱全,配套企业应有尽有。

仅仅一条街,可能就聚集了布行、线行、裁剪、绣花、打版制版、数码印花、绣花鞋、辅料、粘花、压褶、切条、锁眼、钉扣、背带、松紧带、熨烫、包装甚至吊牌印刷厂家,还有缝纫机、绣花机、印花机等各种器械工厂,以及相关机器配件专卖店等等。甚至连原本狭窄静谧的村庄小道,也整齐地竖起了一方方服饰有限公司的招牌。

这里的汉服基本上都是线上销售,因此服饰店面显得十分低调,只留下巨大的招牌和联系方式,门扉半掩,等待熟客车来车去,反而是布庄张扬地将色彩缤纷的布料挂在门口。

当地的一位布行老板王义(化名)告诉《商学院》记者,除了大集镇,周围的安蔡楼镇、阎店楼镇、孙老家镇、青堌集镇等等好几个乡镇都在发展服装产业,“这一大片做布料、做服装的大大小小得有近2万家,很多都在做汉服。”

有意思的是,在业界如此声名远扬的大集镇并没有什么“汉服基因”或者“服装根基”,从开始步入服装行业到现在“星星之火燎原”,一切都不到10年的光景,便出现了大批从事服饰生产销售的村民,及一条条上下游齐整的服装街道。

与“曹县汉服”一起传播出去的,是当地的造富神话,不仅本地村民纷纷发家致富,“量产”百万甚至千万身家的年轻富豪,而且还吸引了不少外地人,继续着“掘金传说”。

“没有根基”的汉服镇

这个在年因汉服“出圈”的小镇,实际上并没有什么“汉服根基”。多位老板向《商学院》记者讲述了一个相同的江湖故事,而这正是大集镇服装神话、汉服神话的源头。

据介绍,在大集镇走上服装产业道路之前,最早捕捉到这一趋势的是一位从事影楼摄影的老板,“他和影楼布景、道具等打交道,发现摄影需要的服装款式变得很快、消耗得也快,慢慢就从摄影行业转变到服装上面来了。”

有了“第一个吃螃蟹”的人,第二个、第三个尝试的人也就出现了,“跟风”者越来越多,服装产业就有了雏形。也正是因此,最开始提到大集镇的服装,当地人第一反应几乎都是“表演服”。

在当地服装厂老板眼里,“表演服”不仅仅是各种舞台演出需要的表演服,也是各类活动需要的服装,比如*训服、学生服、民族服、剧组服等等,当然也包括古装汉服。

此后,随着汉服文化的崛起,大集镇大小厂商的敏锐神经又感知到了风向的转变。原本在厂家眼里,表演服是按批出售,“(买家)一买就是几千套”,供货量大,更容易赚钱。而大集生产的汉服,除了省外代理商之外,几乎都是一件一件地出售。但是,架不住汉服利润大,而且汉服爱好者越来越多,汉服生意逐渐火红。

因此,汉服被当地人从表演服当中“独立”出来。

在大集镇的村庄及周边村庄里,大大小小的服饰公司几乎都同时生产表演服和汉服,有的厂家已经早就在专门生产汉服。王义还指出,自己布庄里大概有80%的布都被用去做汉服了。

据了解,大集镇从一个平平无奇的小镇突然“转战”服装产业,也不过是10年前的事情,汉服的火爆则是年至年这几年,等到曹县汉服真正“出圈”则是在年。

谈到汉服火爆的年份,一位同时生产表演服和汉服的厂商汪蕊(化名)印象非常深刻——那是年《花千骨》播出的时候,花千骨同款衣服卖得特别好。

汪蕊指出,一开始当地厂商做汉服的比例可能有10%,但后来一下子做汉服的就变多了,大概有40%的公司都在做,“今年做汉服的厂家会更多,估计可能会占到60%至70%。”

值得一提的是,年的疫情给大集镇也带来了冲击和改变,“疫情期间各种商业活动都没有了,表演服的需求也直接下降,反而是汉服需求量直线上升,个人买家的需求没有受到太大影响,大家几乎全部转型做汉服。”

曹县汉服的“出圈”不仅仅是名誉形象上的加分,原本“没有根基”、“没有服装产业基因”的汉服为大集镇、为曹县带来的名利直接影响着曹县经济。

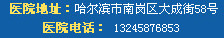

曹县*府

转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbyf/4449.html